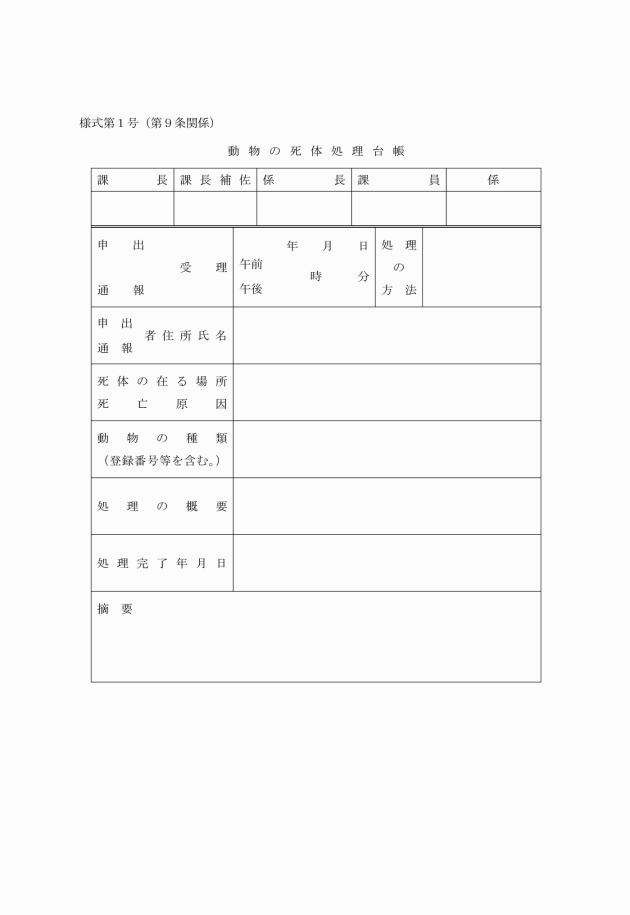

○五泉市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、五泉市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成18年五泉市条例第99号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び条例で使用する用語の意義の例による。

(委員)

第3条 条例第6条に規定する審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度市長が委嘱する。

(1) 住民

(2) 市内で事業を営む者

(3) 廃棄物処理業者

(4) 学識経験を有する者

(5) その他市長が適当と認める者

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、環境保全課において処理する。

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第7条 条例第20条第1項に規定する事業系一般廃棄物の受入基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第19条第1項に掲げる物を搬入しないこと。

(2) 一般廃棄物処理計画に従い、燃えるごみ、燃えないごみ等に適正に分別し、定められた処理施設に搬入すること。

(3) 運搬車等は、一般廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が漏れないよう必要な処置を講ずること。

(4) 処理施設内においては、当該施設の管理者の指示に従うこと。

(一般廃棄物処理計画)

第8条 条例第21条に規定する一般廃棄物処理計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) その他一般廃棄物の処理に関する基本的事項

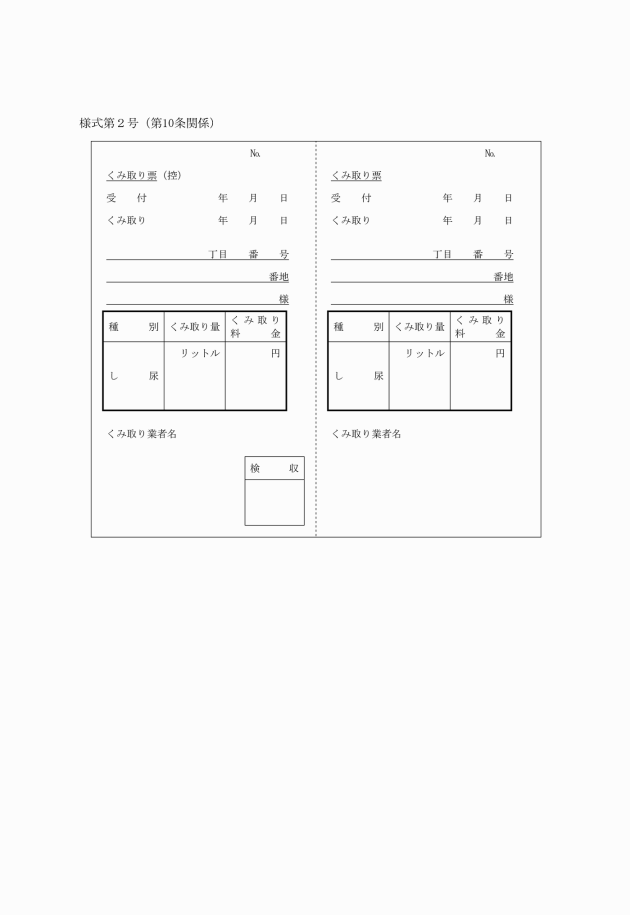

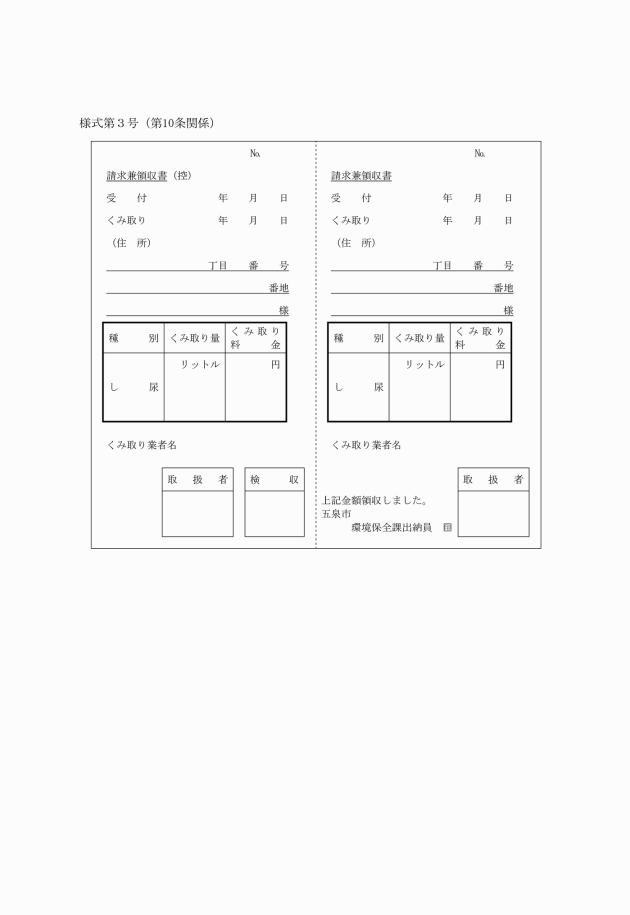

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第10条 条例第27条第3項に規定する手数料の徴収方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) し尿処理手数料 現金による徴収とする。ただし、官公庁、学校、病院、工場、事業所等の占用者等から申出があったときは、この限りでない。

(2) 家庭系燃えるごみ処理手数料 家庭系燃えるごみ指定袋を販売するときに販売数に応じて徴収する。

3 第1項第1号ただし書の場合には、五泉市会計事務規則(平成18年五泉市規則第47号)に規定する納入通知書をもって徴収する。

4 家庭系燃えるごみ指定袋の販売は、別に市長が認定する家庭系燃えるごみ指定袋取扱所において行うものとする。

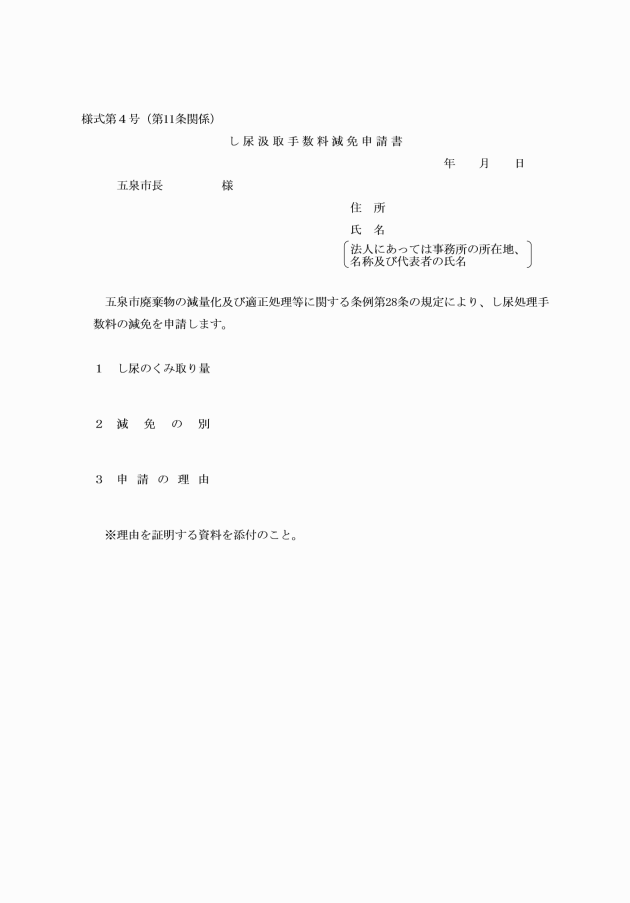

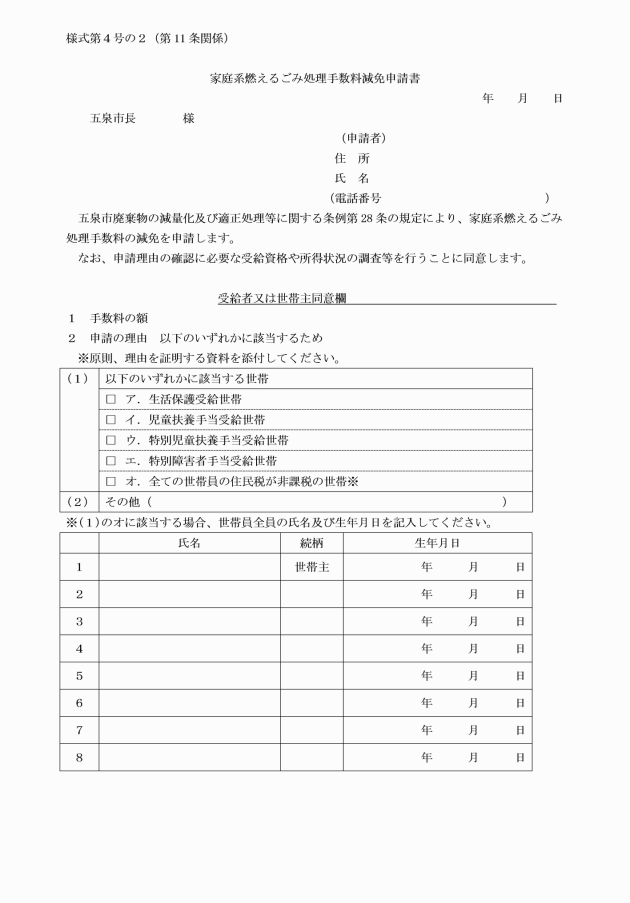

(一般廃棄物処理手数料の減免基準)

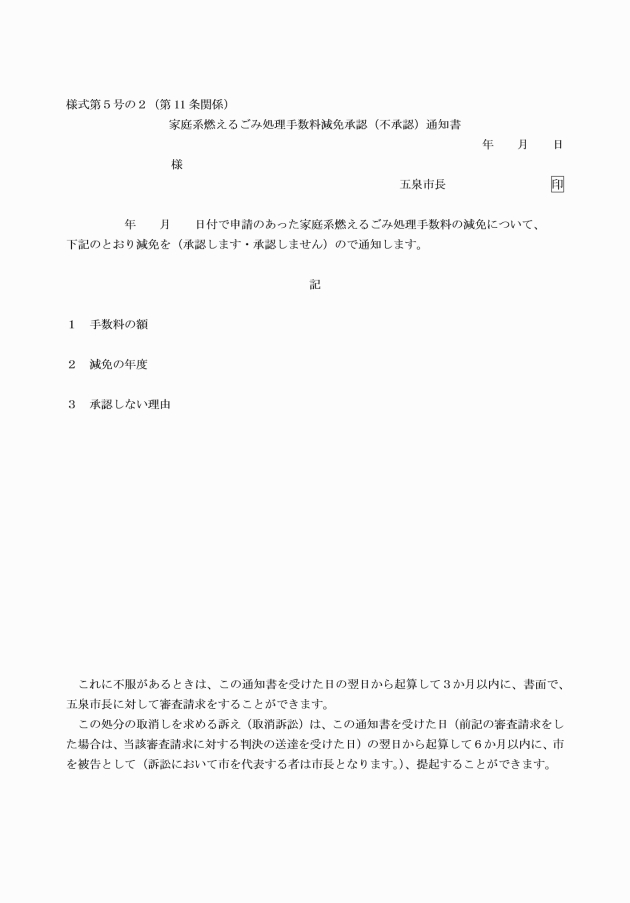

第11条の2 条例第28条に規定する一般廃棄物処理手数料の減免基準は、天災、火災その他の理由により特に必要があると市長が認めるもののほか、次のとおりとする。

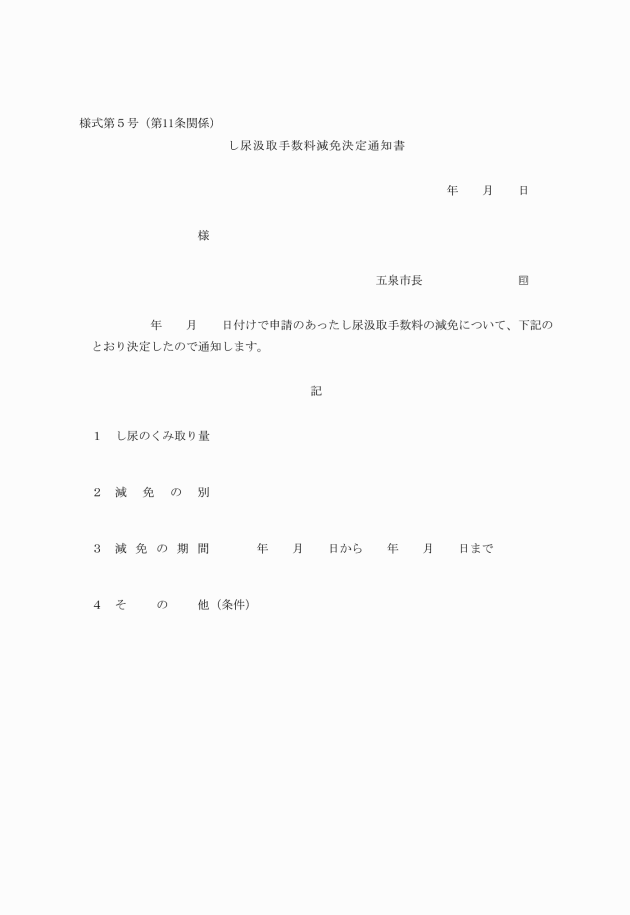

(1) し尿処理手数料 生活保護受給世帯

(2) 家庭系燃えるごみ処理手数料 生活保護受給世帯、児童扶養手当受給世帯、特別児童扶養手当受給世帯、特別障害者手当受給世帯又は全ての世帯員の住民税が非課税の世帯のうちいずれかに該当する申出をした世帯 1世帯当たり 年額400円

(一般廃棄物処理手数料を徴収しない基準及び取扱い)

第11条の3 条例第27条第2項ただし書に規定する手数料を徴収しない基準は、市内に住所を有する者1人当たり年額800円とし、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算する。

(1) 0歳から6歳児 1人当たり 年額400円

(2) 要介護(要支援)認定者 1人当たり 年額400円

(3) 障害者手帳所持者 1人当たり 年額400円

2 前項の規定に関する取扱いは、徴収しない手数料の総額に相当する家庭系燃えるごみ指定袋と交換する引換券を交付することによる。

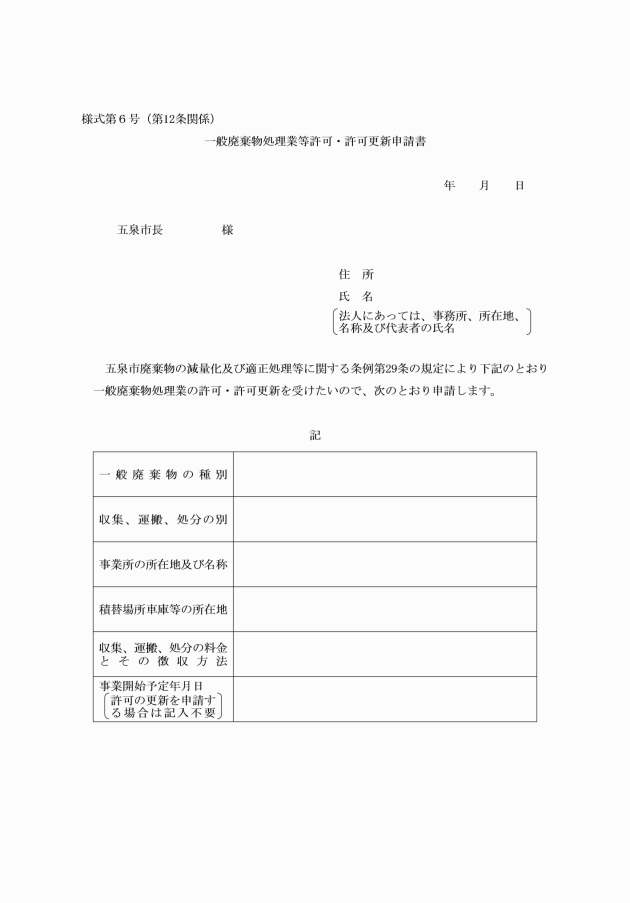

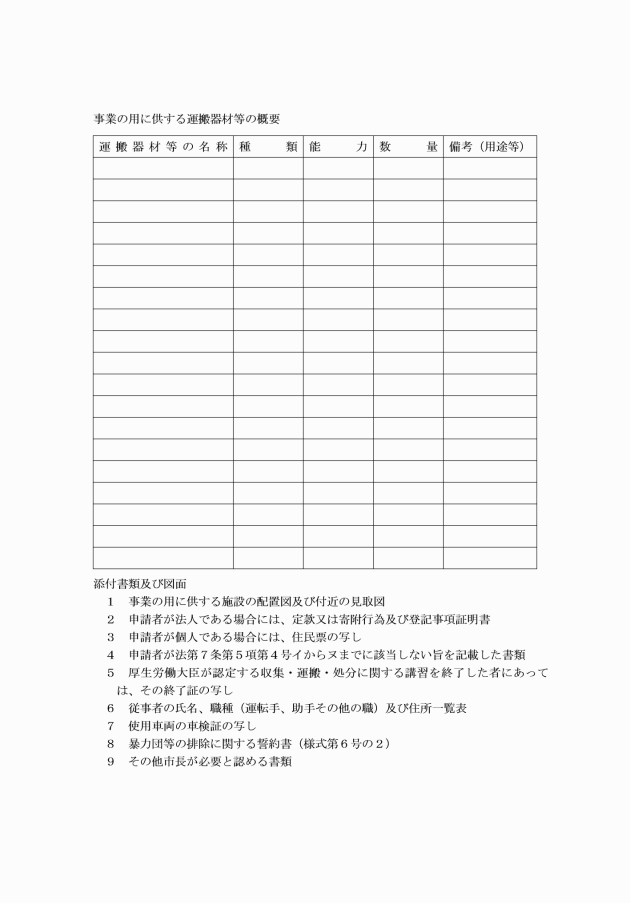

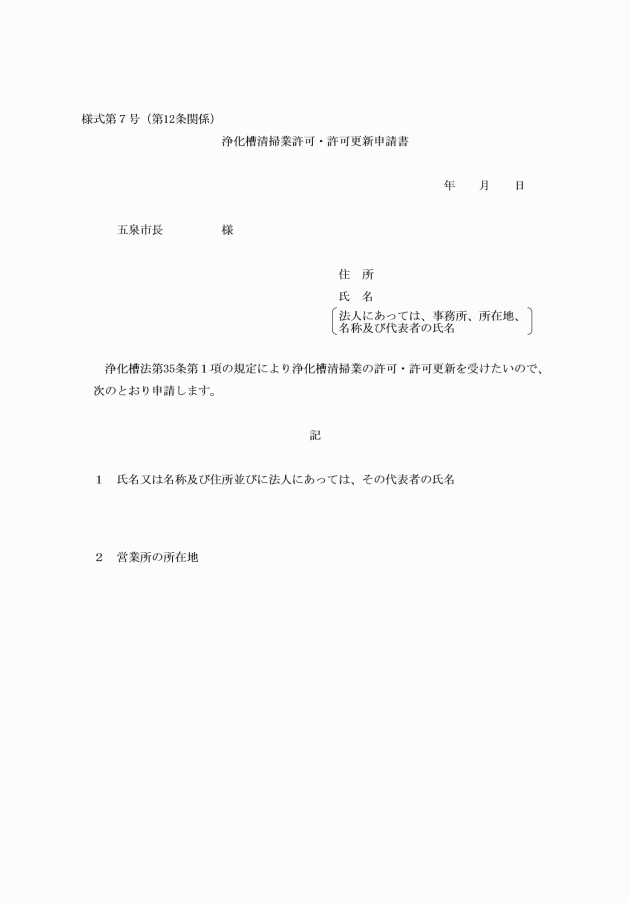

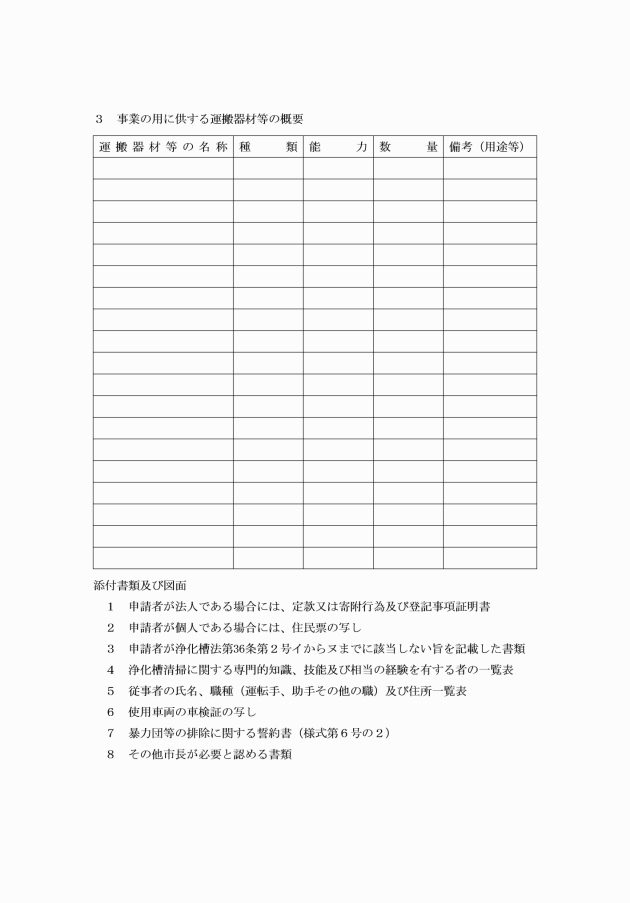

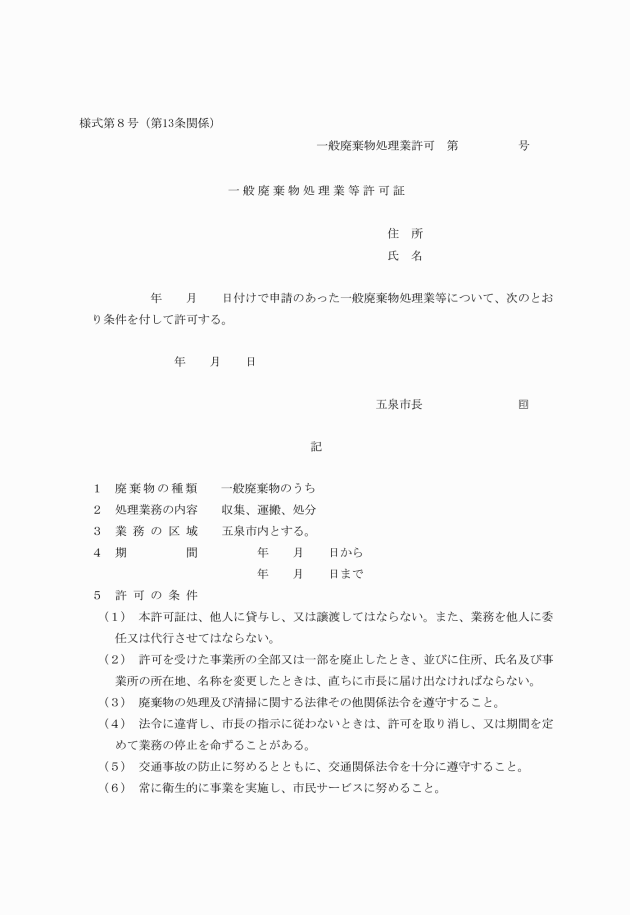

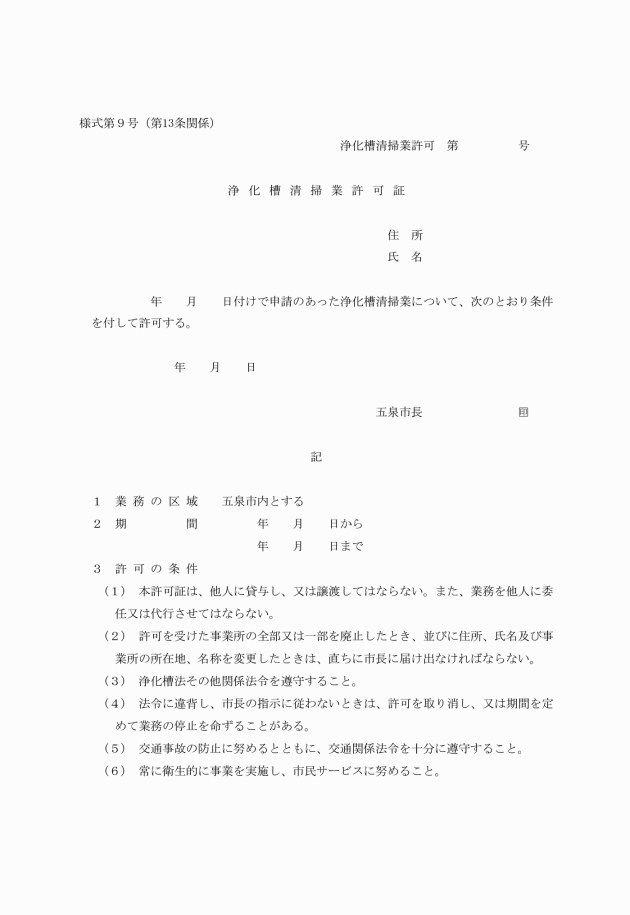

2 浄化槽清掃業の許可の申請者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

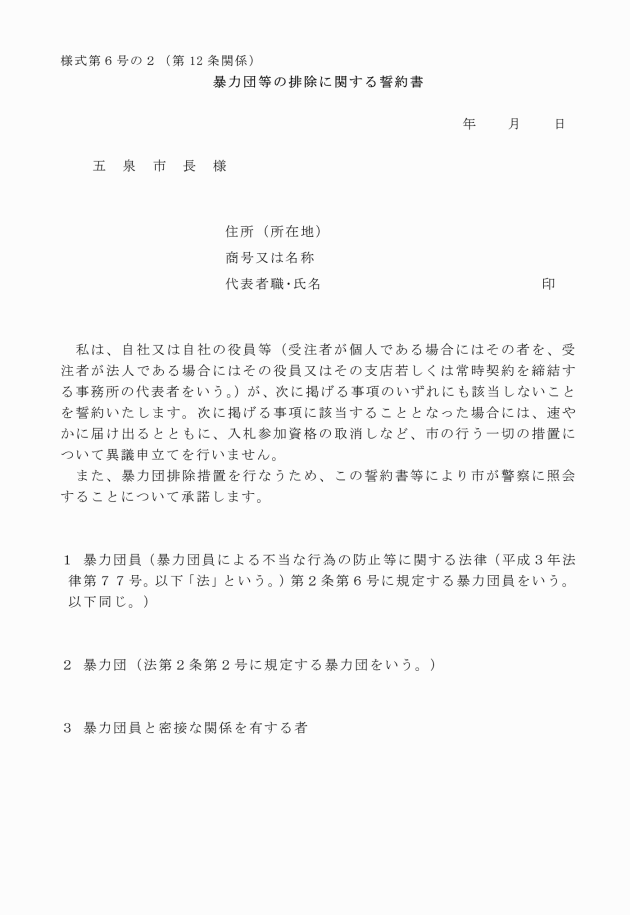

3 前2項による申請者は、次に掲げる者に該当しないこと。

(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の規定による暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められる者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号の規定による暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められる者

(3) 暴力団員と密接な関係を有していると認められる者

4 許可の更新を申請する場合には、該当許可の有効期限の日の30日前までに申請書を提出しなければならない。

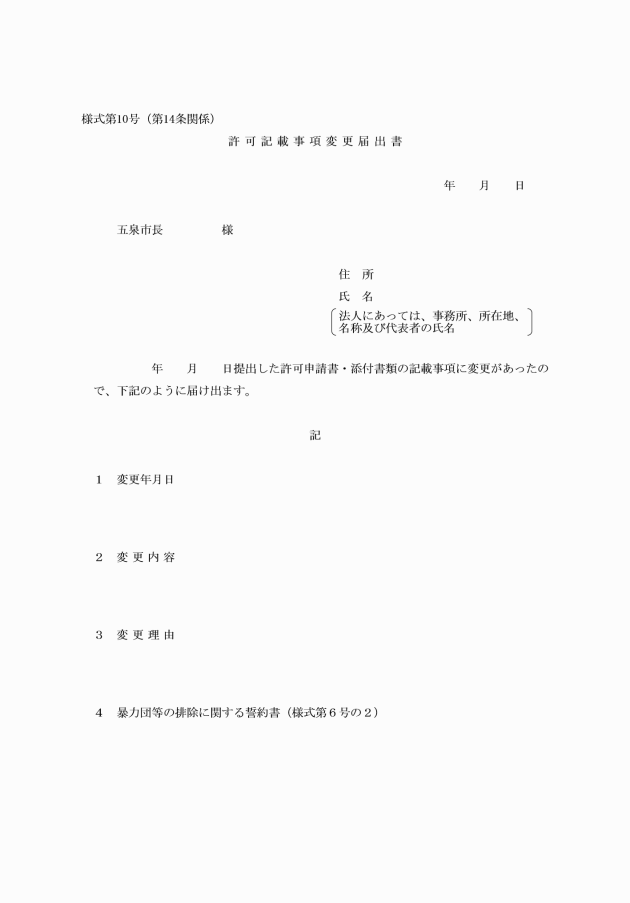

(許可証の再交付)

第15条 許可業者は、許可証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、直ちに許可証再交付申請書(様式第11号)により市長に再交付を求めなければならない。

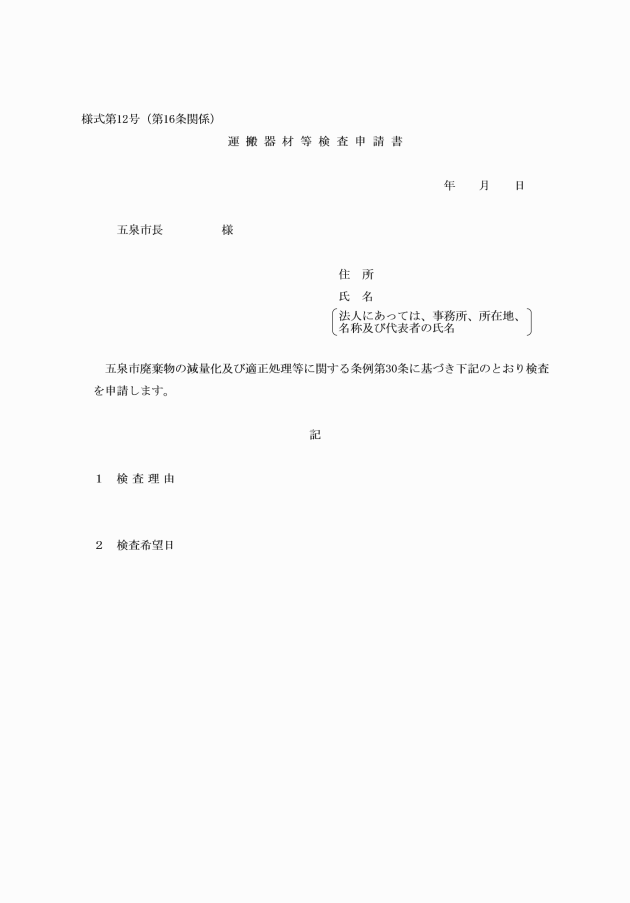

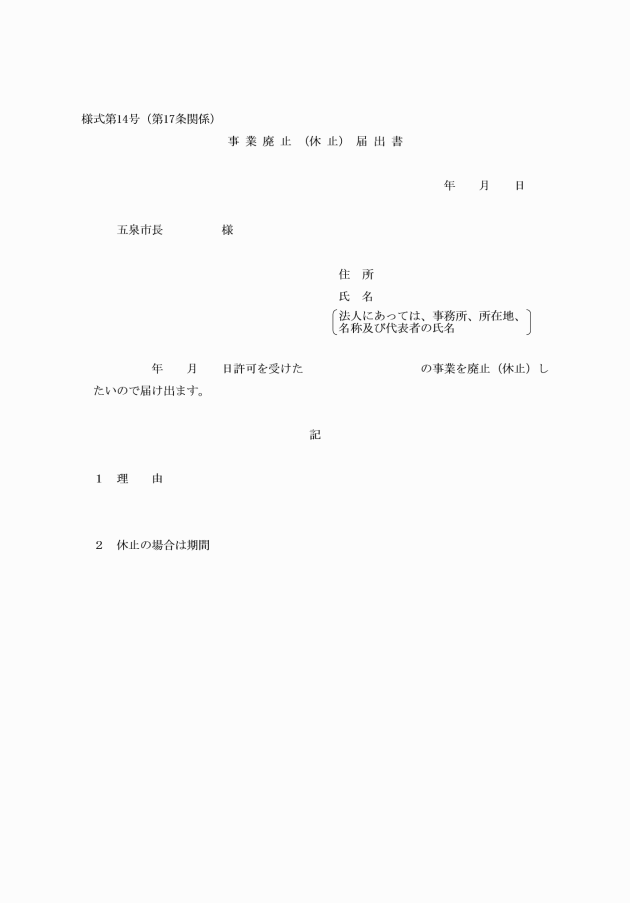

(許可業者の廃止等の届出)

第17条 許可業者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、事業廃止(休止)届出書(様式第14号)を、その30日前までに市長に届け出なければならない。

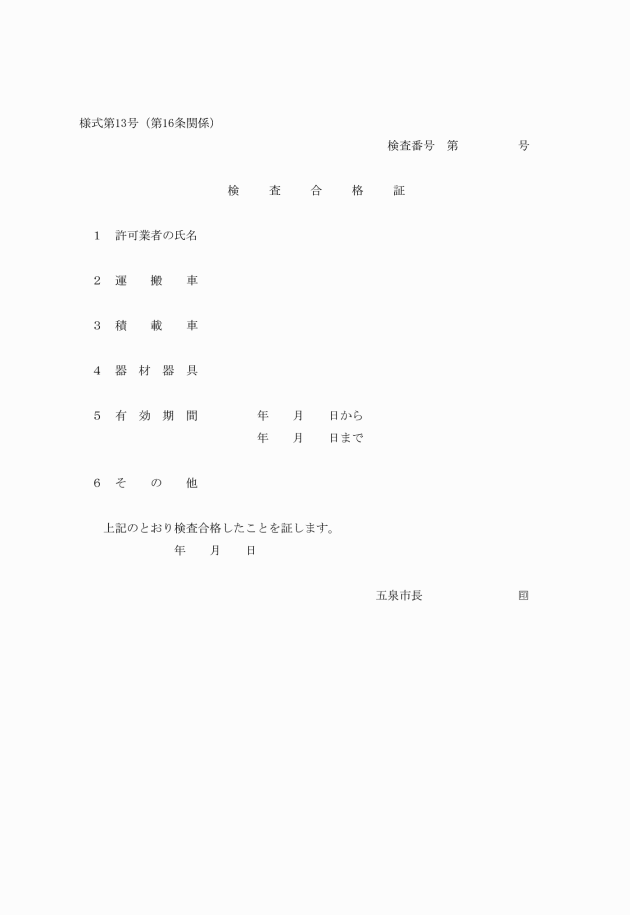

(許可証の返還等)

第18条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証及び検査合格証を市長に返納しなければならない。

(1) 事業を廃止したとき、又は許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき、又は事業の停止を命じられたとき。

2 市長は、事業の停止処分を解除したときは、返還された許可証及び検査合格証を還付するものとする。

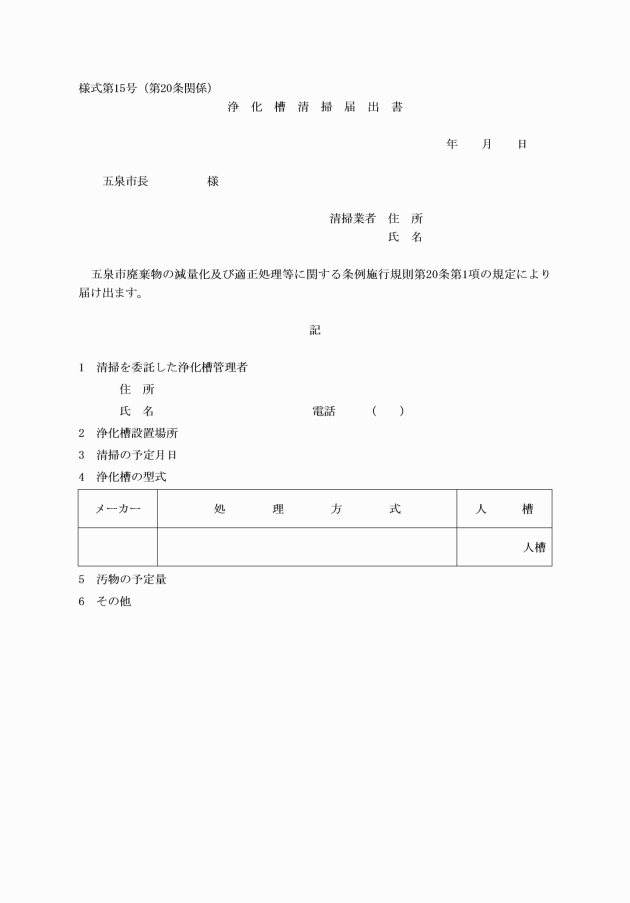

(浄化槽清掃の届出)

第20条 浄化槽清掃業者は、浄化槽管理者から委託を受けて、当該浄化槽の清掃を行うときは、浄化槽清掃届出書(様式第15号)を実施しようとする15日前までに、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の日時の変更を指示することができる。

(五泉市産業廃棄物最終処分場の管理及び運営)

第21条 処分場は、市長が管理及び運営する。

2 処分場は、常に環境衛生上、良好な状況を保つようにするものとする。

3 次条で定める開設日と開設時間には、処分場に管理人を置くものとする。

4 処分場を使用する者は、管理人の指示に従わなければならない。

(開設日・開設時間・休業日)

第22条 処分場の開設日は、月曜日、水曜日、金曜日とする。

2 処分場の開設時間は、午前9時から午後4時までの間の申請時間とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 処分場の開設日に、除雪を要する積雪が確認される日

4 災害時など特に市長が必要と認める場合は、前項までの規定の限りではない。

(搬入の手続)

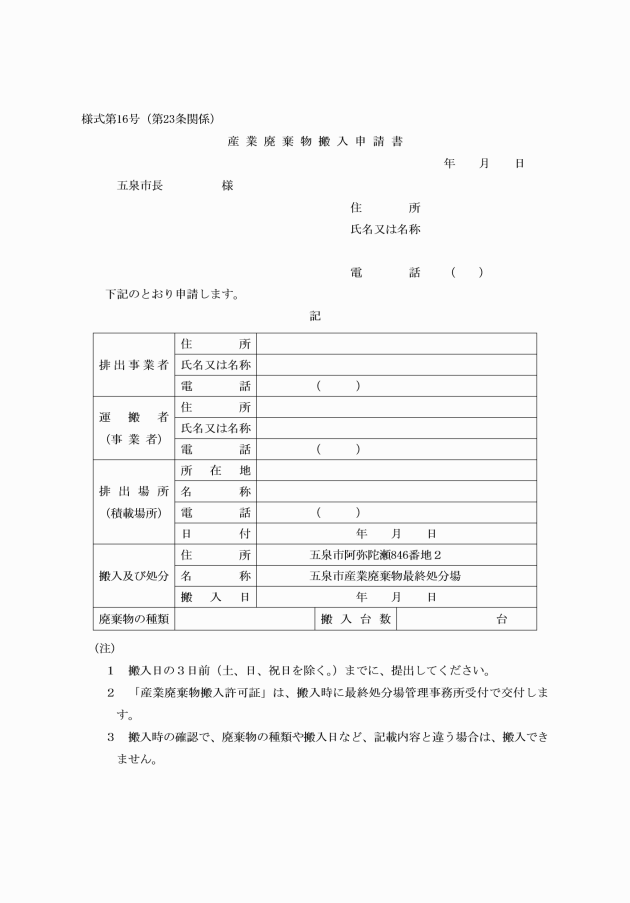

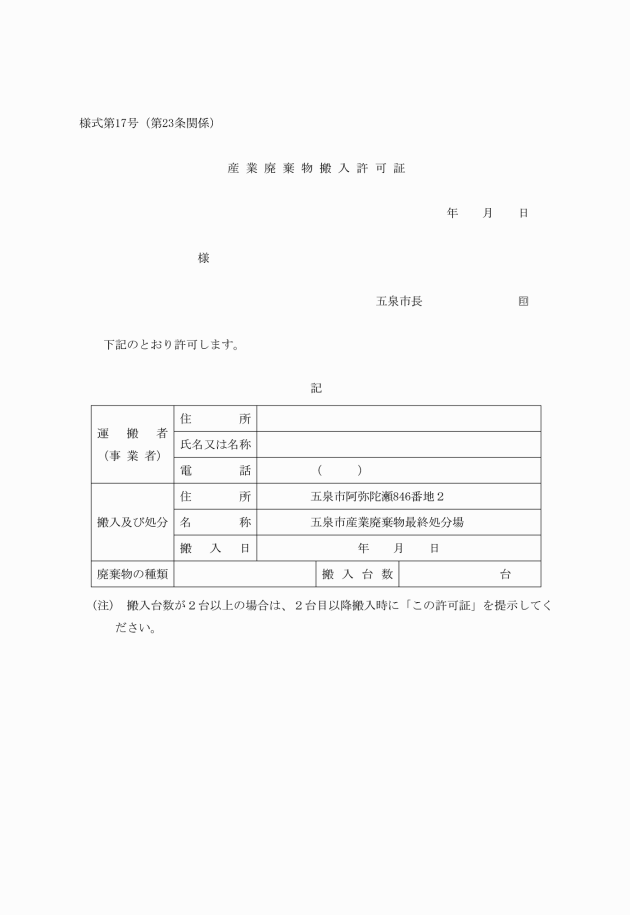

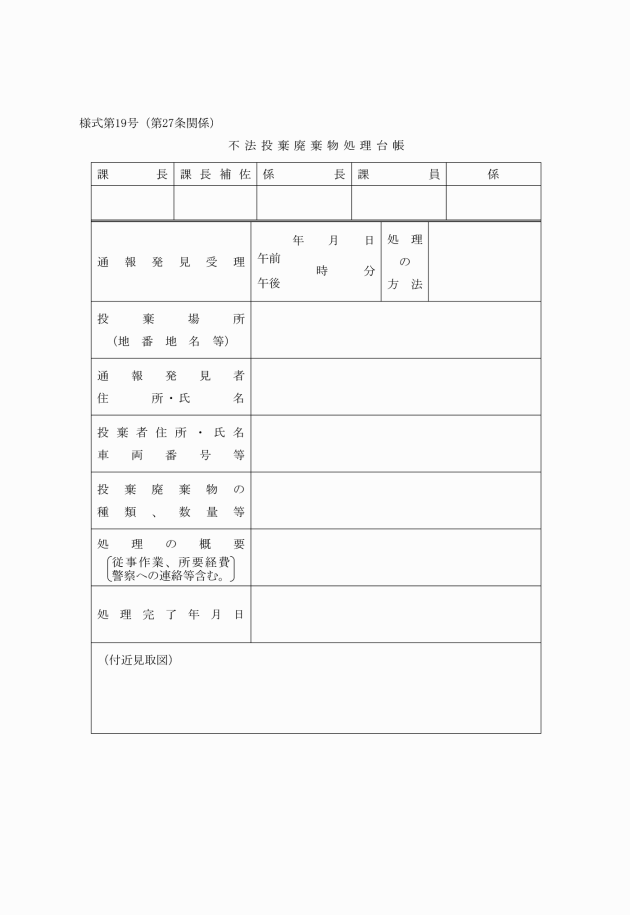

第23条 処分場へ廃棄物を搬入しようとする者は、あらかじめ搬入日の3日前(土曜日、日曜日、国民の祝日及び12月29日から31日まで並びに1月2日及び3日の間を除く。)までに産業廃棄物搬入申請書(様式第16号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(搬入の制限)

第24条 次に掲げる事項に該当する場合は、処分場に廃棄物を搬入することができない。

(1) 他市町村のものとみなされる廃棄物

(2) 申請内容と異なる廃棄物

(3) 処分場の管理に支障のある廃棄物

(4) 搬入物の計量が未実施のとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

2 大規模な災害が生じた場合で、特に市長が必要と認めるときは、他市町村の廃棄物を搬入することができるものとする。

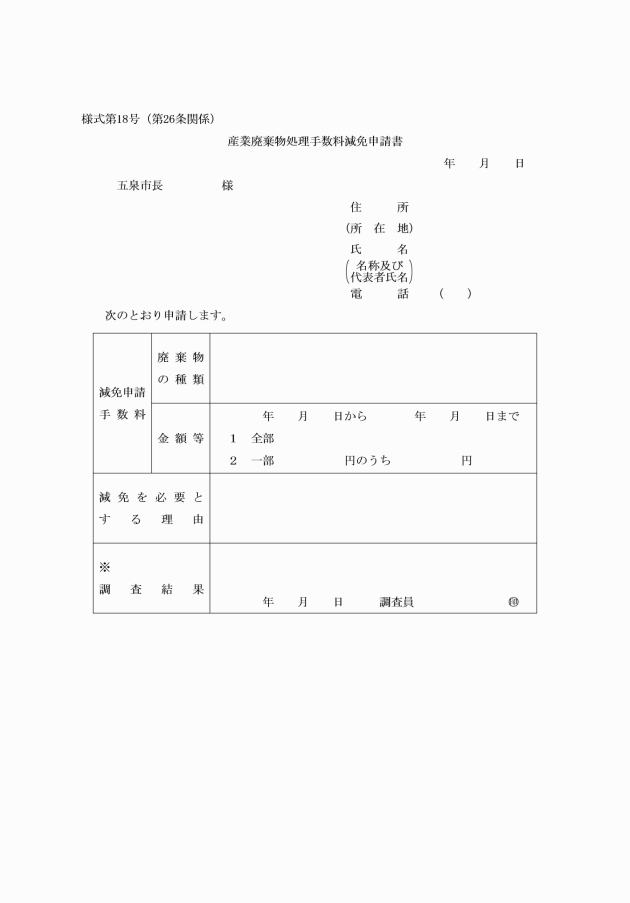

(産業廃棄物処理手数料の徴収)

第25条 搬入者は、廃棄物を搬入した日が属する月の翌月15日までに産業廃棄物処理手数料を納入通知書により納付しなければならない。

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の五泉市廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例施行規則(平成11年五泉市規則第22号)又は村松町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年村松町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成19年3月28日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月27日規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年10月15日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに五泉市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例施行規則(平成22年3月31日規則第14号)の規定による許可者が、第3条第1項及び第2項で規定する暴力団等の排除に関する誓約書(様式第6号の2)を別に定める日までに提出しなかったときは、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、許可を取り消すものとする。

附則(平成27年3月31日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成31年2月1日規則第3号)

この規則は、平成31年2月1日から施行する。

附則(令和6年8月23日規則第26号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。